지금은 그 흔적을 찾기 힘들지만 1980년대 전성기를 맞이했던 장르를 꼽는다면 ‘종교 영화’를 빼놓을 수 없다. 멸종된 건 아니다. 최근 <

일사각오>(권혁만, 2016) 같은 영화가 소박한 흥행을 거두었고, 김수환 추기경(<

바보야>(2011)), 법정 스님(<

법정 스님의 의자>(2011)), 옥한흠 목사(<

제자, 옥한흠>(2014) 등 종교인들의 삶을 담은 다큐멘터리들도 좋은 반응을 얻었다. <

울지마, 톤즈>(2010)나 <

소명>(2009)처럼 오지의 성자들에 대한 작품도 있다.

다른 건 소속된 리그다. 최근 종교 관련 작품들이 다양성 영화의 범주에 속한다면, 1980년대의 종교 영화는 메인 스트림 안에 있었다. 이 영화들은 대종상 작품상을 수상했고, 당시로선 큰 흥행인 ‘서울 관객 10만 명’ 이상을 동원했으며, 사극일 경우 거대 예산이 들어간 대작이었다. 특정 종교의 역사, 인물, 교리 등을 테마로 삼는 종교 영화는 1980년대 상업영화의 한 축이었으며, 비록 그 종교의 신도들을 중심으로 하지만 강한 대중성을 지니고 있었다. 기독교, 가톨릭, 불교는 물론이고 증산도를 다룬 <

화평의 길>(

강대진, 1984), 무속을 소재로 한 <

피막>(

이두용, 1981) <

무녀의 밤>(

변장호, 1982) <

불의 딸>(

임권택, 1983) <

태>(

하명중, 1986) <

업>(이두용, 1988) 등이 이어졌고, 수련을 통한 초능력을 다룬 <

단>(

김행수, 1986)이나 사이비 종교에 대한 <

백백교>(

최영철, 1993) 등도 있었다.

1980년대 이전에도 기독교와 가톨릭을 다룬 종교 영화들은 있었다.

그 영화들은 사극, 전쟁 영화, 반공 영화 등에 걸쳐 실존적 철학과 이념적 갈등과 역사적 사실 등을 다루었다.

유현목 감독의 <순교자>(1965)

최하원 감독의 <새남터의 북소리>(1972)

이성구 감독의 <악마의 제자들>(1974)과 <쥬리아와 도꾸가와 이에야스>(1973)

당대 종교 영화 트렌드의 중심은 기독교였다. 조짐은 1970년대 말부터 있었고 1980년대 초반까지 주요작들이 등장한다. 그렇다면 왜 갑자기 기독교 영화의 붐이 일기 시작했던 걸까? 이것은 당시 기독교의 부흥과 깊은 관계가 있다. 1973년 여의도 광장에서 5일 동안 열렸던 빌리 그레이엄 목사의 전도 대회엔 전국 각지의 크리스천이 300만 명 이상 모였다. 이후 1974년엔 김준곤 목사의 엑스플로 대회가 있었고, 1977년엔 민족 복음화 성회, 1980년엔 세계 복음화 성회, 1984년엔 선교 100주년 대성회 그리고 88 세계 복음화 대성회 등이 이어졌다. 이 시기 뉴스에서 여의도 광장을 가득 채운 기독교인들의 모습을 접하는 건 흔한 일이었고, 1980년대 중반에 오면 ‘1,000만 기독교인’이라는 자체 집계가 발표된다. 이른바 ‘대부흥의 시대’였다.

자고 나면 교회가 생겨나던 시절, 기독교 영화에 대한 잠재적 수요는 이미 포화 상태였다. 이때 <

사랑의 원자탄>(강대진, 1977)이 포문을 열었고 뒤를 이은 <

저 높은 곳을 향하여>(

임원식, 1981)는 서울 관객 20만 명 이상을 동원한 흥행작이었다. 다음 해 <

죽으면 살리라>(강대진, 1982) <

하늘 가는 밝은 길>(

김성호, 1982)이 나왔다. 일제 강점기 신사참배를 반대하며 신앙을 실천했던 손양원 주기철 안이숙 등이 주인공이었던 이 영화들은 한참 교세를 확장하던 시기 기독교인들에겐 일종의 교재였다. 실화 영화로서 이 작품들이 지닌 이분법적이고 감정적이며 극적인 감수성은 절절한 간증이 되어 신도들의 가슴을 쳤다.

가톨릭도 마찬가지였다. 최하원 감독은 <

초대 받은 사람들>(1981)과 <

초대 받은 성웅들>(1984)를 내놓는다. ‘천주교 조선 교구 설정 150주년’을 기념한 <초대 받은 사람들>은 대종상 작품상을 수상했고 약 15만 5,000명의 서울 관객을 모은 흥행작. <초대 받은 성웅들>은 ‘천주교 조선 전래 200주년’을 기념하며 서울 대교구의 지원으로 제작되었다.

최인현 감독의 <

소명>(1984)도 200주년 기념작. 이 작품들은 이승훈 김대건 이벽 등 천주교가 조선에 들어올 시기의 인물들을 중심으로 한 역사를 그린다. 특히 1984년은 요한 바오로 2세가 한국을 방문하며 가톨릭의 열기가 뜨거웠던 해이기도 하다.

1980년대 초까지 만들어진 주요 종교 영화들의 중심 테마는 순교와 박해였다.

이 영화들은 자신들의 종교가 겪었던 참혹한 역사를 재현하기 위해 하드고어에 가까운 표현을 하기도 했다.

<사랑의 원자탄>은 일제 시대 신사참배를 거부했고, 해방 후 이념의 소용돌이 속에서도 신앙을 지켰던 손양원 목사의 이야기다.

그는 좌우 이념 대립 속에서 자신의 아들을 죽인 사람을 용서하고 자신의 양자로 들였다.

(상단 오른쪽) <저 높은 곳을 향하여>는 주기철 목사의 이야기다.

일제 강점기 신사 참배 거부로 결국 옥사한 그의 이야기는 <하늘 가는 밝은 길>과 <일사각오>로도 영화화되었다.

(하단) 최하원 감독의 <초대 받은 사람들>과 <초대 받은 성웅들>. 가톨릭이 조선에 들어오던 시기 겪었던 박해의 역사를 보여준다.

이처럼 1980년대 초 기독교와 가톨릭이 이끈 종교 영화의 열풍은 종교적 이벤트와 신도의 양적 성장을 토대로, 억압 받았던 수난의 역사를 환기시키는 영화들의 만남이 빚어낸 결과였다. 이 영화들을 통해 기독교와 가톨릭은, 신분제 사회와 식민지 체제에서 평등 사상과 민족 정신을 주장하고 지켰던 종교로서 일종의 ‘역사적 정당성’을 부여 받았다. 흥미로운 건 <저 높은 곳을 향하여>의 사례다. 원래는 1977년에 제작되어 개봉 예정이었지만, 유신 정권은 이 영화에서 불온한(?) 기운을 감지했다. 일제의 압박에도 불구하고 신사 참배에 저항하는 주기철 목사(신영균)의 모습을 독재에 저항하는 민주화 세력으로 여겼던 모양. 그래서 검열을 통과하지 못했던 영화는 1981년이 되어서야 비로소 빛을 보게 되었고, 큰 흥행을 기록했다.

그렇다면 이 시기 종교 영화들이 오로지 신앙의 힘으로 전진했던 걸까? 그렇지 않다. 1970년대 말부터 1980년대 초의 한국영화는 극심한 불황을 겪고 있었다는 사실을 잊어서는 안 된다. 어쩌면 이 시기 충무로는 산업적 위기를 극복하기 위한 한 방편으로, 당시 한국 사회에서 떠오르던 종교 이슈를 이용했을지도 모른다. 여기서 <저 높은 곳을 향하여>의 큰 흥행은 자극제 역할을 했고(이 영화는 속편이 기획되기도 했다), 무산되긴 했지만 <정의가 나를 부를 때> <빛을 마셔라> <이천석 목사> 등도 제작될 예정이었다.

기독 영화인들의 모임도 큰 역할을 했다. 1970년대에 모이기 시작한 그들은 1976년 ‘새롭게 하소서’라는 공연으로 연예인 선교의 단초를 마련했고, <저 높은 곳을 향하여>에는 개런티 없이 참여하기도 했다.

신영균 고은아를 비롯

최민수의 어머니인

강효실, <

예수 천당>(

홍의봉, 1991)의

이영후, 그리고

임동진 문오장 구봉서 곽규석 윤복희(가수)

송도영(성우) 등이 대표적 인물. 한편 종교적 테마를 중점적으로 다루는 감독들도 등장했는데 복음주의적 입장의 강대진 감독은 <사랑의 원자탄>과 <죽으면 살리라>를(그런데 1984년에는 증산도에 대한 <화평의 길>을 연출하기도 했다), 실존주의적 입장의 유현목 감독은 <

사람의 아들>(1981)과 <

상한 갈대>(1984)를, 선교적 입장의

홍의봉 감독은 <

휴거>(1990) <

천국의 비밀>(1990) <

예수 천당>을 내놓았다. 여기서 1980년대 종교 영화를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물은

이장호 감독과 이동철(본명 이철용) 작가다. 그들은 한국 종교 영화에 본격적으로 ‘민중’의 개념을 가져왔다.

기독교 영화에서 가장 중요한 요소는 찬송가였다. 이 영화들의 OST는 대부분 찬송가 멜로디의 변주였다.

일제 강점기 신사 참배를 거부했고, 감옥에 갇혀 사형을 기다리다 해방을 맞이해 극적으로 살아난 안이숙의 이야기인 <죽으면 살리라>.

가수인 윤복희가 주인공을 맡아, 특유의 호소력 짙은 목소리로 찬송가를 들려준다.

이 시기 기독교 영화의 중요한 모티브는 ‘회개’였다.

<나는 할렐루야 아줌마였다>에서 최자실 목사는 빈민촌에서 교회를 세우고, 희망 없이 살아가는 수많은 사람들을 회개시킨다.

가장 극적인 순간은 무당(김을동)이 회개하는 대목이다.

이동철 원작의 <꼬방동네 사람들>은 빈민촌의 인간 군상을 보여준다. 그 중엔 고물 장수 목사가 있다.

그는 영화의 결말부에서 가난한 사람들을 위한 예수의 메시지를 전한다.

<과부춤>은 천민 자본주의 시대의 기독교를 이야기한다. 부흥회를 중심으로 퍼져나가던 당시 교회의 모습이 풍자된다.

그 시작은 <

낮은 데로 임하소서>(1982)였다. 안요한 목사의 실화를 바탕으로 한

이청준 작가의 소설이 원작인 이 영화는, 갑작스러운 실명으로 삶의 밑바닥으로 떨어진 주인공이 신의 부름을 받는 이야기다. 이 영화는 종교적 체험으로 새로운 삶을 사는 한 인물의 이야기이면서, 동시에 기존의 한국 종교 영화가 담지 못했던 풍경을 보여준다. 그것은 도시 빈민의 모습이다. 안요한(이영호)은 시력을 잃은 후 가난한 사람들과 함께 살아가며, 판자촌에 교회를 세우고 그들에게 말씀을 전한다. 이러한 모습은 이동철 작가 원작인 (이장호 감독의 조감독인)

배창호 감독의 <꼬방동네 사람들>(1982)에도 등장한다. 영화에는 리어카를 끌며 고물 장사를 하는 목사(

송재호) 캐릭터가 있는데, 그는 ‘꼬방동네’(빈민촌) 사람들에게 예수의 메시지를 전한다.

당시 한국 기독교는 대형화와 함께 중산층화를 겪고 있었고, 그 과정에서 소외 당한 자들에 대한 시선은 점차 사라지고 있었다. 이 과정에 대한 비판적 시선으로 민중 교회가 등장했는데, 이런 흐름을 가장 적극적으로 반영한 매체가 바로 영화였다. 이런 시각은 창녀촌을 배경으로 한 <

밤을 기다리는 해바라기>(

엄종선, 1982) 같은 영화에서 간접적으로, 의도하지 않게 드러나기도 했고, 김진홍 목사의 빈민 선교 이야기인 <

새벽을 깨우리로다>(

이기원, 1990) 같은 영화로 이어지기도 했다. <나는 할렐루야 아줌마였다>(

김수형, 1982)은 한국 대형 교회의 상징인 여의도순복음교회의 이야기임에도 불구하고, 최자실 목사(송도영)의 일대기를 통해 가난한 자들을 위한 사역에 초점을 맞춘다.

이장호 감독, 이동철 원작의 <과부춤>(1984)은 본격적인 종교 영화는 아니지만, 당대 한국 기독교를 적나라하게 풍자한 수작이다. 광적인 부흥회, 돈에 눈먼 목사, 교회에 빠져 가정을 돌보지 않는 신도 등 <과부춤>은 ‘천만 기독교인’ 시대의 이면을 들춘다. 이 영화는 단순한 기독교 비판에 그치지 않고, 종교 없인 살지 못하는 한국인들의 멘털리티를 보여주며, 그 이면엔 ‘가난’이라는 사회 구조적 문제가 있음을 암시한다.

세상에 대한 당대 기독교 영화의 관심은 불교 영화와도 일맥 상통하는 지점이 있었다. <

만다라>를 시작으로 1980년대 불교 영화는 끊임없이 속세와 종교적 깨달음 사이의 갈등을 보여준다. 중광 스님의 이야기인 <

허튼 소리>(김수용, 1986)를 비롯해 <

아제 아제 바라아제>(임권택, 1989) <

우담바라>(

김양득, 1989) <

산산이 부서진 이름이여>(

정지영, 1991) 그리고 <

달마가 동쪽으로 간 까닭은?>(

배용균, 1989)까지 이 시기 불교 영화엔 사바 세계에 대한 미련과 번민이 있다. 종종 멜로드라마 장르의 관습에 갇히기도 하지만(유난히 비구니 캐릭터가 많았던 건 그런 이유일까?), 관념적 화두에 머물지 않고 세상과의 관계를 중시했다는 점은 주목할 부분이다.

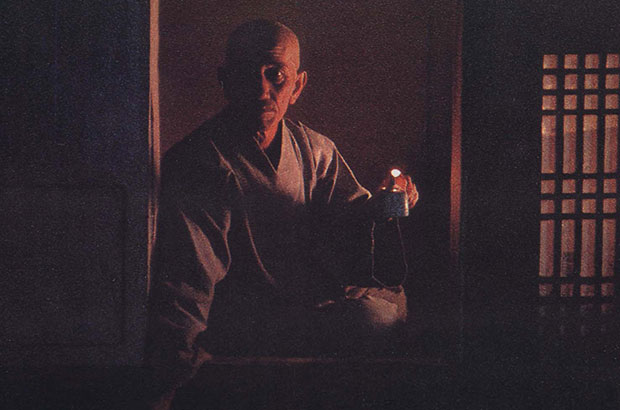

임권택 감독의 <만다라>. 이후 임 감독은 <비구니>를 만들려 했지만, 촬영 도중 중단되어 결국 영화는 완성되지 못했다.

법난 이후 불교계와 정권은 갈등을 빚었고, 그 와중에 조계종은 이 영화의 제작을 반대하여 결국 중단 사태까지 간 것. 이후 감독은 <아제 아제 바라아제>로 <비구니>의 한을 풀었다.

배용균 감독의 <달마가 동쪽으로 간 까닭은?>은 한국을 넘어, 세계 불교 영화의 대표작이다. 이 영화를 전후로 충무로에 잠깐 불교 영화의 붐이 일었다.

실존주의자 유현목 감독의 <사람의 아들>. 이문열의 소설을 원작으로 삼았다.

이 시기 종교 영화의 클리셰 중 하나는 초월적인 기적의 순간을 시각화하는 것이었다.

<초대 받은 사람들>에서 정혜(원미경)의 가슴에 십자가 빛이 새겨진다.

1980년대 종교계는 많은 우여곡절을 겪었다. 군사 정권의 군홧발 아래서, 개신교 지도자들은 전두환에게 달려가 조찬 기도회를 열어주었고, 불교계는 10.27법난(1980년)을 겪으며 초토화되었다. 가톨릭은 민주화 운동의 한 축이 되었다. 기복 신앙의 전통은 계속 이어졌고, ‘종교 과잉’과 ‘사이비’의 시대에 대한 비판도 이어졌다. 이 카오스 속에서 ‘영적 상품’으로 기획된 종교 영화들은 전반기엔 기독교 영화가, 하반기엔 불교 영화가 중심을 이루며 1980년대를 장식했다. 하지만 1990년대 기획 영화의 시대가 열리면서 이 영화들은 순식간에 사라졌다. 대기업 자본에게 ‘종교’는 매력 있는 아이템이 아니었기 때문이다. 이 흐름이 부활한 건 2010년 전후 즈음. 몇 편의 다큐멘터리가 다시 신앙과 선교와 깨달음에 대해 이야기하기 시작했고, 이후 주기철 목사에 대한 <일사각오>를 비롯 <

신이 보낸 사람>(

김진무, 2014) <

로마서 8:37>(

신연식, 2017) <

산상수훈>(유영의, 2017) 등의 극영화가 등장하고 있다.